La Grande Muraille de Chine :

entre histoire, ingéniosité

et héritage culturel

La Grande Muraille de Chine, l’un des monuments les plus iconiques de l’histoire humaine, captive l’imagination par sa grandeur, sa complexité et son importance historique. Dépassant largement le simple rôle de fortification, elle symbolise l’ingéniosité humaine et la quête permanente de protection et d’unité.

Aux origines d’une muraille millénaire

L’histoire fascinante de la Grande Muraille prend racine au VIIe siècle avant J.-C., à une époque où de petits royaumes bâtissent des murs épars pour repousser les tribus nomades du nord. Ces premières fortifications, bien que rudimentaires et isolées, représentaient des lignes de défense essentielles. Mais tout change au IIIe siècle avant J.-C., lorsque Qin Shi Huang, premier empereur de Chine unifiée, initie un vaste projet d’intégration. Sous son impulsion, ces fragments éclatés sont réunis pour créer une muraille continue, protégeant le nord de l’empire.

Au fil des siècles, cette structure ne cesse de se transformer. Les dynasties Han et Ming jouent un rôle central dans son développement, prolongeant et renforçant ses murs. Ce qui commença comme un simple assemblage de terre et de bois se métamorphose progressivement en une œuvre imposante de pierre et de brique, témoignage des avancées architecturales et de la détermination humaine.

Les matériaux

La construction de la Grande Muraille de Chine, longue de plus de 21 000 kilomètres, repose sur l’ingéniosité des bâtisseurs et leur capacité à s’adapter aux ressources locales. En terrain montagneux, ils privilégiaient la pierre, comme le granit et le calcaire, pour garantir une structure robuste et durable. Dans les plaines, où la pierre faisait défaut, ils utilisaient la terre tassée, un mélange compacté d’eau et de sol qui offrait une solution pratique et efficace.

Avec la dynastie Ming, un tournant décisif fut marqué par l’introduction des briques d’argile cuite, qui renforcèrent les sections exposées aux climats les plus hostiles. Bois, pisé, paille et autres matériaux venaient également compléter cet éventail, illustrant une maîtrise remarquable des techniques de construction. Face aux défis, des solutions plus surprenantes furent aussi employées, comme l’utilisation de farine de riz pour sceller les matériaux, voire (selon certains récits) l’intégration des restes humains des travailleurs morts sur le chantier.

Cette muraille colossale incarne à la fois le génie humain, sa capacité à surmonter l’impossible, et les sacrifices immenses qu’elle a exigés.

Un rôle bien au-delà

de la défense

Si son rôle militaire reste central, la muraille a également été un carrefour de communication et de commerce. Traversant des régions riches en histoire, elle s’est inscrite dans le tracé de la mythique Route de la Soie, facilitant l’échange de marchandises, mais aussi d’idées et de cultures.

Chaque dynastie y a laissé sa marque : de nouvelles sections, des tours de guet stratégiques, des matériaux adaptés aux reliefs variés. Ce perpétuel chantier, aussi ambitieux qu’ingénieux, reflète l’esprit de résilience et de collaboration des civilisations chinoises.

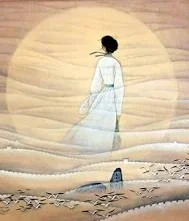

Les Mythes et Légendes : une aura mystique autour de la muraille

Au-delà de sa grandeur architecturale et de son rôle historique, la Grande Muraille de Chine est enveloppée d’un voile de mythes et de légendes qui enrichissent son caractère énigmatique. Parmi elles, l’histoire de Meng Jiangnü résonne comme une tragédie universelle. Son mari, envoyé de force pour participer à la construction de la muraille, trouva la mort sur le chantier. Dévastée, Meng pleura si intensément que ses larmes firent s’effondrer une section du mur, permettant de retrouver les os de son époux pour les inhumer dignement.

Cette légende, écho des sacrifices humains ayant marqué l’édification de la muraille, transcende le temps et donne à ce monument une dimension poétique, spirituelle et tragique. D’autres récits parlent de dragons protecteurs ou d’ombres errantes des ouvriers disparus, témoignant des épreuves liées à cet immense chantier. Ces histoires, qu’elles soient réelles ou imaginées, participent à l’aura mystique de la muraille, unissant histoire et folklore.

Un Héritage Intemporel

Depuis 1987, la Grande Muraille de Chine est inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, un titre qui consacre son importance non seulement pour la Chine, mais pour le monde entier. Aujourd’hui, elle est un pont entre passé et présent, attirant des millions de visiteurs chaque année, émerveillés par sa grandeur et ses récits.

Au-delà de sa fonction première de protection, la muraille est devenue un symbole : celui de la persévérance humaine et du lien indéfectible entre l’homme et son environnement.

La grande muraille de Chine: les pierres de l’ambition

La Grande Muraille de Chine, bien plus qu’un chef-d’œuvre architectural ou un simple témoin silencieux de l’histoire, nous rappelle, que rien n’est véritablement impossible. Érigée au fil des siècles, malgré des défis géographiques redoutables, des conflits incessants et des sacrifices incommensurables, elle incarne la force de la persévérance humaine face à l’adversité (et un sacré entêtement, il faut bien l’avouer).

Avec ses sinuosités infinies, ses tours de guet perchées sur des sommets (que même les chèvres hésiteraient à escalader), et ses fondations profondément ancrées dans la roche, la muraille nous pose une grande question : et si nos seules véritables limites étaient celles qu’on se met dans la tête ? À première vue, construire cette structure titanesque relevait de la folie pure. Mais pierre après pierre, étape après étape, des hommes ont défié les montagnes, les vents (et même le bon sens) pour transformer l’impossible en réalité.

Cependant, toute grande réalisation a un prix, et la muraille n’échappe pas à cette règle. Derrière cette prouesse monumentale se cache une vérité plus sombre : les sacrifices. À l’époque, les bâtisseurs (souvent des paysans réquisitionnés ou des prisonniers) étaient traités comme de simples outils qu’on pouvait remplacer. Leur mort sur le chantier passait inaperçue, effacée par l’ampleur et l’ambition du projet. Chaque pierre, si imposante et majestueuse soit-elle, porte en elle le poids de ces vies brisées.

Cette dualité (entre lumière et ombre, entre génie et souffrance) est inscrite dans chaque fragment de la muraille. Et elle nous pousse à réfléchir. Quels murs bâtissons-nous aujourd’hui, qu’ils soient visibles ou invisibles ? Ceux qu’on érige pour se protéger finissent-ils par nous enfermer ? Et surtout, à quel prix construisons-nous ces murs, et qui en paie vraiment le coût ? Ces questions, bien qu’intemporelles, trouvent une résonance particulière dans un monde où l’ambition moderne repose encore parfois sur des sacrifices silencieux (parce que oui, exploiter des travailleurs vulnérables en 2024, c’est toujours une pratique bien vivante, et ce dans bien des domaines).

Malgré tout, la muraille demeure une preuve éclatante que rien n’est hors de portée. Elle est le résultat d’une vision inébranlable, d’une ténacité collective, et elle nous rappelle que l’esprit humain peut accomplir des choses extraordinaires quand il refuse de céder. Chaque pierre posée est une victoire sur l’impossible, un témoignage de la capacité de l’humanité à imaginer, créer et dépasser les limites.

Aujourd’hui, la Grande Muraille n’est plus seulement un outil de division ou de défense. Elle est devenue un pont culturel, un monument qui fascine des millions de visiteurs venus des quatre coins du monde (et avouons-le, une sacrée toile de fond pour des selfies). Mais elle reste aussi un paradoxe vivant : à la fois une prouesse de l’ingéniosité humaine et un rappel brutal des sacrifices qu’elle exige.

Peut-être que sa plus grande leçon réside justement dans cette tension. Elle nous enseigne que toute grande œuvre (qu’il s’agisse de bâtir une muraille, une société, ou simplement une meilleure version de soi-même) exige un prix. Et elle nous montre aussi que rien n’est impossible si on refuse de céder à ses propres limites. En fin de compte, ce que nous construisons reflète toujours ce que nous sommes : nos ambitions, nos failles, et ce que nous sommes prêts à offrir. Et c’est là, dans cet équilibre fragile entre persévérance, sacrifice et dépassement de soi, que réside toute la complexité de l’âme humaine et un peu de son génie, aussi.

©Droits d'auteur. Tous droits réservés.

Nous avons besoin de votre consentement pour charger les traductions

Nous utilisons un service tiers pour traduire le contenu du site web qui peut collecter des données sur votre activité. Veuillez consulter les détails dans la politique de confidentialité et accepter le service pour voir les traductions.